|

|

2014年10月1日

先日『和風総本家』でヤマハの創業者:山葉寅楠氏について放送されてました。

嬉しいですね~ (^^)

国産第一号のオルガンを担いで箱根の山越えをしたのは、河合喜三郎氏。

現:カワイ楽器の創業者です、と、新人研修で習ったなぁ。

最近、格闘家への道を歩んでるように思われてますが、

エレクトーンも弾いてますよ (^^)v

|

|

|

|

|

|

オルガンにしては安い!

でも買えん!

つか、置く場所がないって (-_-;)

クラシックオルガン。 クラシックオルガン。

上下60鍵盤+ペダルは2オクターブのフルベースだよー。

バッハのオルガン曲弾いてみたいなー・・・。 |

|

|

|

|

|

安藤禎央(よしひろ)さんの楽譜とデータを買って、練習始めましたが…

弾けません (T_T)

この曲はベース鍵盤を両足で弾くので腰にかなり負担が・・・ (*_*)

でも頑張る!

ちょっと頑張ってみたけど弾けなかったので、

只今PCに逃避しております(苦笑)

てことで、ここでエレクトーンのご紹介コーナー始めちゃいます♪

・・・・・・・・・・・・・・

ずーっと昔のエレクトーン(レバー式の頃)は

自分の好きな音色を選んで弾いてたんじゃないかな?

「フルート」とか「ストリングス」とか表記されてたけど、

そんなに細かく指示されてなかったと思います。

自分で好きなように弾いてた。

ボタン式になった頃(機種でいうとFE)は、

楽譜に音色の組み合わせが記載されるようになりました。

そしてその音色やリズムの組み合わせ(レジストレーション)が

本体に記憶できるようになるFSという機種になり、

間もなくリズムの打ち込みもできるHSという機種が発売されました。

その時期は楽譜とは別に「打ち込み用の本」が付いており、

「弾く前に打ち込み。打ち込みする前に

楽器の勉強をしなくてはいけない」

という状態でした

(↑しかし私はこの打ち込み作業が大好きでした (^^ゞ )

で、ELという機種になると「打ち込みをするのが手間だ」

ということでか(?) 楽譜と一緒にフロッピーもくっついて販売

されるようになりました。

(フロッピーに、打ち込まれたリズムと音色データが入っている)

そして今(ステージア:車じゃナイよ)は

「楽譜を買って、気に入った曲だけデータを購入する」

というカタチに変わっております。

マイUSBメモリを持って特約店に行くのだ

お店以外でも自宅のPC、あるいはネット接続されたエレクトーンから直接

ダウンロードすることも可能です。

1曲300~500円。(アルバム単位で買うとちょっと割安になります)

エレクトーン自体も進化してますが、データの販売方法も

時代とともに変化しておりまする。

・・・とりあえず私も退化しないように練習、頑張ります (-_-)/ |

|

|

|

|

|

足が届かない子のために、こんなんもあります (^^)v |

|

|

|

|

|

先日、愛知県芸術劇場でパイプオルガンを見てきたので豆知識をば。

◆エレクトーンのメイン鍵盤は上鍵盤ですが、

オルガンの第一鍵盤は一番手前です。

◆私はエレクトーンもピアノも弾きますが、

パイプオルガンの鍵盤はメチャクチャ重いです。

車にオモステとパワステがあるように、

鍵盤の種類も色々で時代によっても様々と あるのかもしれませんが、

基本パイプオルガンは「鍵盤」ではなく、 パイプを作動させる

「スイッチ」だと思ってください。。

ピアノを弾けてもオルガンが弾けるとは限りません。

オルガンを楽々弾きこなす人は相当指の力が強く、尊敬に値します。

余談ですが、ピアニストは握力が強い人が多いので、

肩をもんでもらうとめちゃくちゃ気持ちイイです☆

◆パイプオルガンは鍵盤楽器ではなく管楽器。

鍵盤一つ一つにパイプ (リコーダー(笛)だと思って下さい)が

つながっており、鍵盤を弾く(押さえる)と、後ろの笛(パイプ)が

鳴る仕組みになっております。

昔は「弾く人」と、パイプに「風」を送り込む人との二人三脚、

共同作業で音楽を奏でておりました。

◆自宅にパイプオルガンが欲しい!

という人は、家を設計する時にとりあえずヤマハにご相談ください。

うろ覚えですが、ヤマハが窓口になって

専門のメーカー(諸外国)の紹介をしてくれるはずです。

パイプオルガンはビルトインタイプ、基本的に後付けできない楽器ですが

本格的なオルガン(学習用足ふみ式フーコーフーコーなオルガンではナイ)

も扱ってはおります。

いづれにせよ特注品となる場合が殆どですので。

・・・つーか、普通の民家の窓から搬入できるサイズの楽器ではナイ (-_-;)

◆芸術劇場のは、パイプ直結のメインと、ステージ上のセカンドがありますが

セカンドもMIDIで繋がっているようで、セカンドで弾いても

パイプから音が出る仕組みに なっているそうです。

スピーカーがないので不思議だと思っていたら、

ケーブルでつながっていると説明してくれました。

◆今はエレクトーンみたいに音を記憶する「メモリーボタン」があるので

昔みたいに一つ一つ音を押したりしなくても一気にボタンが切り替わるようです。

ボリュームペダルも2つあり、上下するたびに数値が出るようになっていました。

…以前に弾いた事があり、知っていることもありましたが、

これだけのスケールのオルガンを間近で見ることができて感動しました

とても勉強になりました。また深く勉強しておきますね (^^ゞ |

|

|

|

|

|

昔のエレクトーンは鍵盤で強弱がつけれなかった。

ピアノのように「強く弾けば大きい音、弱く弾けば小さい音」ということはなく

どんなに強く弾いても、弱く触っても出る音の大きさは一緒、

という時期がありました。

が、ある時期から「タッチレスポンス」という機能が付き、

ピアノのように強弱が付けれる鍵盤になりました (^^)v

ピアノやマリンバ(木琴)、グロッケン(鉄琴)、ティンパニ、ドラムなど、

打(鍵)系の楽器の表現ができるようになったのです。

そして月日が流れ、

今度は管楽器系の表現ができるようになりました。

最初に弾いた時のタッチだけではなく、

弾いた後に「さらに押し込むように弾く」と、

音が大きくなるのです。

力を緩めれば音は小さくなります。

これによりトランペット、サックスなどの管楽器系の音はもちろん

ティンパニロールなどの演奏方法も豊かに表現できるようになりました。

最初のタッチを「イニシャルタッチ」

後から押し込むタッチを「アフタータッチ」と呼んでいます。

・・・・・・・・・・・・・・

そしてさらに月日は流れ、今度は鍵盤自体がビミョーにスライドする

ホリゾンタルタッチという鍵盤が開発されました。

ヴァイオリンなどの弦楽器を想像してもらうと分かりやすいと思いますが、

弦楽器の、弦を弓でこするような奏法を

鍵盤で表現できるようにしたのです。

これらのタッチ機能が付いたことで

最初の打鍵の速度と強弱、

弾いた後の押し込みの強さ、

鍵盤の左右の揺らし具合によって

微妙な音色や音質を表現することができます。

昔はよく

「エレクトーン弾いてる人の指はピアノの人と比べて弱い」

「エレクトーンって、誰が弾いても同じよね」

と言われましたが、いやいや、今の機種は全然違いますよ。

機会があったら我が家か店頭で鍵盤に触れてみてください。

あ、でも電子楽器の強みとして

タッチの強弱の幅を「ゼロ⇔MAX」に調節できます。

実験の際はタッチ幅を最大にすると面白いです。

MINにすれば強弱はほとんどつかず、昔ながらのエレクトン。

初心者さんから上級者まで幅広く対応できます (^^)b

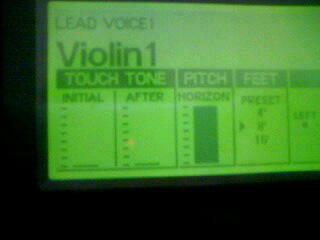

これがEL900の画面。 バイオリンの音色を選択してみました。

「裏画面」にすると その音がどんな状態か分かります。

今はタッチトーン(イニシャル・アフター共に)50%

ホリゾンタルタッチも50%の状態です。

タッチをオフにして、ホリゾンタルを最大にすると、

一つの鍵盤を押しながら左右にスライドするだけで、

1オクターブ上下します。

子供達の前で弾くと大喜びします (^^)v

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて私が所有しているEL900というエレクトーンは

その機能が全て付いている特殊な鍵盤(FSV鍵盤)なので、

鍵盤が壊れた際は、特約店で対応できない場合があり、

メーカー修理となる場合が殆どです。

yuu が折っちゃった (_ _;) yuu が折っちゃった (_ _;)

鍵盤1本直すのに出張費込みで1万5千円也 (泣)

楽器は丁寧に扱いましょう (>_<) |

|

|

|

|

|

たまに聞かれるのが

「なんでペダルが2つあるの?」

アクセルとブレーキです、と答えて接客してたこともありましたが(笑)

右が音量調節する エクスプレッションペダル で

左が セカンドエクスプレッションペダル と言います。

セカンドでは、リズムテンポをコントロールしたり

(踏み込むとテンポが速くなり、下げると遅くなる)

ピッチベンドとして使います。

ピッチベンド?

踏み込むと半音ないしオクターブ 音が上がり、

下げると、半音またはオクターブ 音が下がるのです。

ギターやサックスなどで使うことが多いかな。

なめらか~に スライドしながら音が上下させれます。

トロンボーンで 「飛行機の離着陸音」 を再現する感じとでもいいますか。

違うか(苦笑)

・・・・・・・・・・・・・・・

あとエクスプレッションペダルの左右ついてる ぽちぽち ね。

左のポチ(フットスイッチ)は色んな事ができるだよ。

リズム系…スタート・ストップ、フィルインを入れるなど

グライド…音を半音下げる

トレモロ…音を回転させたような効果が得られる

などが選択できます。

右側のポチでは…音色の切り替えをします。

色々な音が出せるELです。

最初はピアノの音、次にトランペット音、次はバイオリン…

と1曲の中でも音色を替えたいとき、

音色の組み合わせ(レジストレーション)を1~16番までの箱

(上鍵盤と下鍵盤の間にある数字)に記憶させておくのです。

①にピアノ、②にトランペット、③にバイオリン、と

入れておけば、演奏中にボタンをババババッと押さなくても

①②③…と押すだけでスムーズに演奏が可能です。

もちろん手押しでもやりますが、指は演奏に使いたいので

右フットスイッチをチョンチョンと押せば(蹴れば?)

①②③の番号(レジスト)が移動し、音色が変わる、という

仕組みになっております。

・・・・・・・・・・・・・・・・

普段の練習(裸足)では触れたかどうか絶対にわかりますが、

靴を履くと、靴幅の感覚が分からず

右フットスイッチがずっと「ON」になってて

①→⑯までパパパパパパパパ、と

点滅点滅点滅点滅点滅…

して音がメチャクチャになった事もあります (-_-;)

(そんなミスは一回こっきりですけどね。さすがに焦りましたわ)

かようにしてELプレーヤーは右足も左足も駆使するので

靴選びには余念がないのであーる (-_-)b

ホント、EL演奏を見る機会があったら

足元もじっくりご覧ください (^^)v |

|

|

|

|

|

あの日も披露宴前夜に練習をして、「うむ、大丈夫だろう」

睡眠不足はよくないからと、早めに床に入りました。

で、当日朝(正しくは昼すぎ)に予定時刻よりもだいぶ早く おめかしをして

再び練習。

が、ここで新たな事実が発覚。

昨夜まではストッキングを履いていなかったのだ。

(破れるといけないから)

直前になってストッキングを履いて、靴を履いて練習したら

ツルツルと滑って、靴が脱げてしまうのだ! ( ̄□ ̄;)

女性ならわかりますよね!

素足で履くと大丈夫なサンダルが、

ストッキング履くと上手に歩けなくなる場合があるのです。

こりゃいかん、と慌てて靴箱から別のシューズを選ぶが

洋服に合ったものがないっ!…やっと見つかった! 黒いサンダル!

と思って履いてみたら、なんと金具が壊れた! ∑( ̄□ ̄;) うげ!

・・・不吉な・・・

いや そんなことを言っている場合ではない!

披露宴衣装のまま、運動靴はいて 慌てて靴屋さんに駆け込み

「23.5の靴下さい!色は黒!」

かと言って何でもいいわけではない。

サンダルタイプはやめて、脱げないように

カカトのあるもの限定で

選ばせてもらいました (-_-;)

・・・以来、エレクトーン弾く時は

「完全に」当日の衣装を着て動きをチェックして

(ネックレスもジャラジャラしてると邪魔になるから要注意)

サンダルタイプは必ずカカトのあるものを選ぶようになりました。

みなさまもどこかでエレクトーンプレーヤーを見かけたら足元をチェック!

その人にも苦い過去があったかもしれません(笑) その人にも苦い過去があったかもしれません(笑) |

|

|

|

|

エレクトーンとファッション ② ミニスカートは履けません (>_<) |

|

ニーレバーでございます。

KNEE…直訳すると【膝レバー】ですかな。

写真を見てお分かりのように、鍵盤の下から出てる棒?金具?です。

設定次第で色々な演奏効果ができるのですが、細かいことは置いといて

一般的には「サスティン」機能として使うことが多いです。

サスティン…ピアノでいうと一番右のペダルで「ダンパーペダル」

と呼ばれているもの、と言った方が分かりやすいかな?

本来は「開放弦」にして「音を大きく」するのが目的であるが

音が伸びる特性(残響音)を生かす奏法が主流になってます。

その残響音・持続音を使いたい時に

ELではレバーを右膝で「右側に押す」ことで同じ効果が得られます。

この時、真正面から見たらどうなるか!!!!

…はい、ミニスカなんか履けませんですね (-_-;) |

|

|

|

|

|

最初に家にあったのはBK-30

家具調で ガラガラガラッと蓋を開けると、こーんな感じの雰囲気で。

30年前の記憶を頼りに大まかに私がマウスで描いたものなので

詳細は曖昧です。

「鍵盤数がたりないやんけ!」とかいう細かいツッコミは

ナシでお願いします。

あーでも、この当時は49鍵盤じゃなくて、44鍵盤が主流だったので

一番左の音はファから始まってると記憶している。

鍵盤足りねぇっ!って怒りながら弾いたこともあったなぁ(笑)

ペダルは(今の機種は1オクターブ半(ド~高いソ)までが主流だけど)

まだ1オクターブ(ド~高いド)までしかなかった。

上鍵盤右側にある黒いボタン(つかスイッチ)で電源入れて

「T」字の赤・白・黄色レバーで「音色」を選ぶ。

白がフルート、赤がオーボエ、黄色がストリングス(弦楽器)だったっけ?

今のサンプリング技術に比べると

どこがフルートなんじゃぁ!と突っ込みたくなる音色だが

今聴くと それはそれで素朴で良い音色である。

レバーといっても「かくかくかく」と3段階に分かれ、

下に下げるとボリュームMAX、上にあげるとMINで

赤白黄色の3つのレバーのバランスを組み合わせて

自分なりに音色を作っていた。

(図の状態では音色が選択されてないので

マスターボリュームをMAXにしても音は出ないよ)

上鍵盤で赤白黄色、

下鍵盤は赤白、

ペダルは白色のみ、だったかな?

黒色レバーはビブラート、だったっけ?

音がうねる「こぶし」のような効果でした。

リズムは白とグレーの「■□■□」ボタンで

マーチ、ワルツ、ボサノバ、8ビート、など選ぶが

種類は6~8種類しかなかったような。

マーチは、スッタスッタスッタスッタ、

ワルツは、すっぽぽ・すっぽぽ・すっぽぽ・すっぽぽ

「○」のツマミを右に回す(テンポを上げる)と

「すぽぽすぽぽすぽぽすぽぽ」と速くなる。

ボサノバも、すっぽこぽっこ・ぱっこぱっこ、すっぽこぽっこ・ぱっこぱっこ

と、まぁ、ひじょーに軽いリズムでしたね。

この■□■□ボタンを同時に押すと

すぽぽたすぺこぱこすととん

みたいな へんちくりんなリズムが鳴ったのが面白くて

ポチポチ押してはテンポを変えたりして遊んでました。

下鍵盤の左側のボタンは

サスティン(持続効果)やリバーブ(残響効果)などのボタン。

リズムのスタートストップボタンがどこにあったかは記憶が曖昧。

この機種にはアルペジオ(自動伴奏)機能が・・・あったっけ?

覚えてないや (^^ゞ

・・・・・・・・・・・・・・・・

ちなみにBK-30はB-30という姉妹機種がありまして。

何が違うかというと、BKの「K」はカセットテープの「K」

下鍵盤の右部分にカセットテープ(もちろんヤマハ規定のでしょうけど)を

後付けできますよ、という機種だったようです。

もちろん我が家のBK-30にカセットテープはついていませんでしたけどね。

あー、書いてるうちになんだか「ガラガラガラのレバー式」エレクトーンを

触りたくなってきた (≧▽≦) |

|

|

|

|

|

3つ年上の姉がヤマハの幼児科(※1)に通っていたので、

私が2~3才の頃には家にエレクトーンがあった、ようだ。

昔、母に聞いたことがある。

母は子供の頃、ピアノに対する憧れがあったが、

当時はピアノを習う事が出来なかったので、

自分に娘ができたら是非習わせたい、

そしてピアノの上にフランス人形を飾りたい、

という夢があったらしい。

が、現実はピアノは高くて買うことが出来ず、

お手頃価格のエレクトーンを購入することにしたそうだ。

結果的にはピアノを買った方が安かったかもね、とニラまれたが(苦笑)

そんなこんなで私は物心ついたころには

エレクトーンをオモチャにして遊んでいたのであった。

といっても、エクスプレッションペダル

(右足で踏み込むボリュームペダル)を坂にしてミニカーを滑らせるという

本当に「オモチャ」として遊んでいた (-_-;)

姉は4才からヤマハ音楽教室に通い始めたようだが

buchico は「習い事は6才の6月6日から」ということで

小学校に入ってから習い始めた。

しかし、もう小学校4~5年生の頃には

「夢はエレクトーンの先生になることです」と文集に書くほど

エレクトーンにハマり、一時期は音楽科のある名古屋の高校に通おうか

とも思い願書を取り寄せた事もあった。

が、電車と地下鉄を乗り継いで通うのは(つか早起きが)私には無理だと思い

高校は家から一番近いところを選んだ。

エレクトーン講師になるにはグレード(※2)を取って

「アカデミー(ヤマハの専門学校)」に通うのが一番の

近道、と師事していた先生に言われていたので、

大学に進学する気は全くなく

アカデミー受験の為に高校1年からピアノにも通う。

高校卒業までにエレクトーン(以下E)ピアノ(以下P)両方とも6級取得したが

アカデミー受験→不合格→特約店に就職、というコースを歩むことになる。

仕事をしながらP&Eの個人レッスンを受け、

Pグレード5級、Eグレード5級取得を目指すが

仕事を通じてヤマハの仕組みや講師以外の職種

(プレーヤー、デモンストレーター、トレーナー、開発者、販売などなど)

を知ることになり、音楽業界の世界が広がっていったのでありました。

ん?グレード?

Pグレード1回、Eグレードは2回受けたけど、結果不合格でした(泣)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(※1)幼児科・・・ヤマハ音楽教室独自のレッスンシステム。

4才(年中さん)から2年間音楽を学ぶコース。グループレッスン。

親(子)にやる気があれば年少から入れる場合もある。

年長になって入る子もいる。

幼児科修了後に「ジュニア科」というコースに進む。

(というか、ジュニア科は幼児科を修了した子しか進級できない)

6才から始める子には経験に応じたコース(個人orグループ)があります。

日本全国で同じ教材を使っているので、引越しや、曜日の都合が

つかなくなった場合でも近くの特約店に相談すれば編入可能。

幼児科・ジュニア科でエレクトーンを使う主な理由は2つ。

ひとつはこの時期の幼児にピアノを弾かせるのは

指に負担がかかるから、という理由。

もう一つの理由は幼児科の最初の時点では、

いろいろな音を出したりして鍵盤で遊ぶことも多いため。

幼児科の後、2年間のジュニア科過程を終了した後で

「ピアノコースに進むか、エレクトーンコースに進むか、

それとも別の楽器に進むか」の選択をする。

(※2)ヤマハのグレード。 正式名称「ヤマハ音楽能力検定制度」

13級から1級まであるようだが、9~5級(~3級)が

一般によく耳にするのではないでしょうか。

■ピアノ演奏グレード

■エレクトーン演奏グレード

■指導グレード と ある。

9~6級が「学習者のためのグレード」

5~3級が「指導者を目指すためのグレード」

指導グレードは、ピアノかエレクトーンの演奏グレード5級以上に

合格していないと 受験することすらできないのであーる

http://www.yamaha-mf.or.jp/grade/index2.html |

|

|

|

|

|

正式名称としては「電子オルガン」というべきか?

上下2つの鍵盤に足で押さえるペダル鍵盤からなる3段鍵盤楽器。

昔は上鍵盤の上にミニサイズの鍵盤が付く機種もあった。

エレクトーンというのはヤマハの登録商標で、

カワイ楽器の電子オルガンを「ドリマトーン」と言う。

同様に鍵盤ハーモニカのことをヤマハでは「ピアニカ」といい

「メロディオン」はスズキの鍵盤ハーモニカで、

電子ピアノのことをヤマハでは「クラビノーバ」と言います (^^)b |

|

|